La primera vez que fue a casa de Ángeles no fue por gusto.

Su mamá le pidió el favor casi con urgencia: llevarle unos documentos que había olvidado firmar y recoger un frasco de conservas que Ángeles había preparado para la familia. No era amiga suya. Era amiga de su mamá. De esas mujeres que uno ve en cumpleaños familiares y no recuerda exactamente desde cuándo existen, pero siempre han estado ahí. Tenía las manos suaves y una risa que no pedía permiso.

La joven iba tarde a todo ese día. Tenía tres pendientes abiertos en el celular, una reunión en cuarenta minutos y la sensación constante de que algo importante se le estaba escapando.

Llegó tocando el timbre con más fuerza de la necesaria.

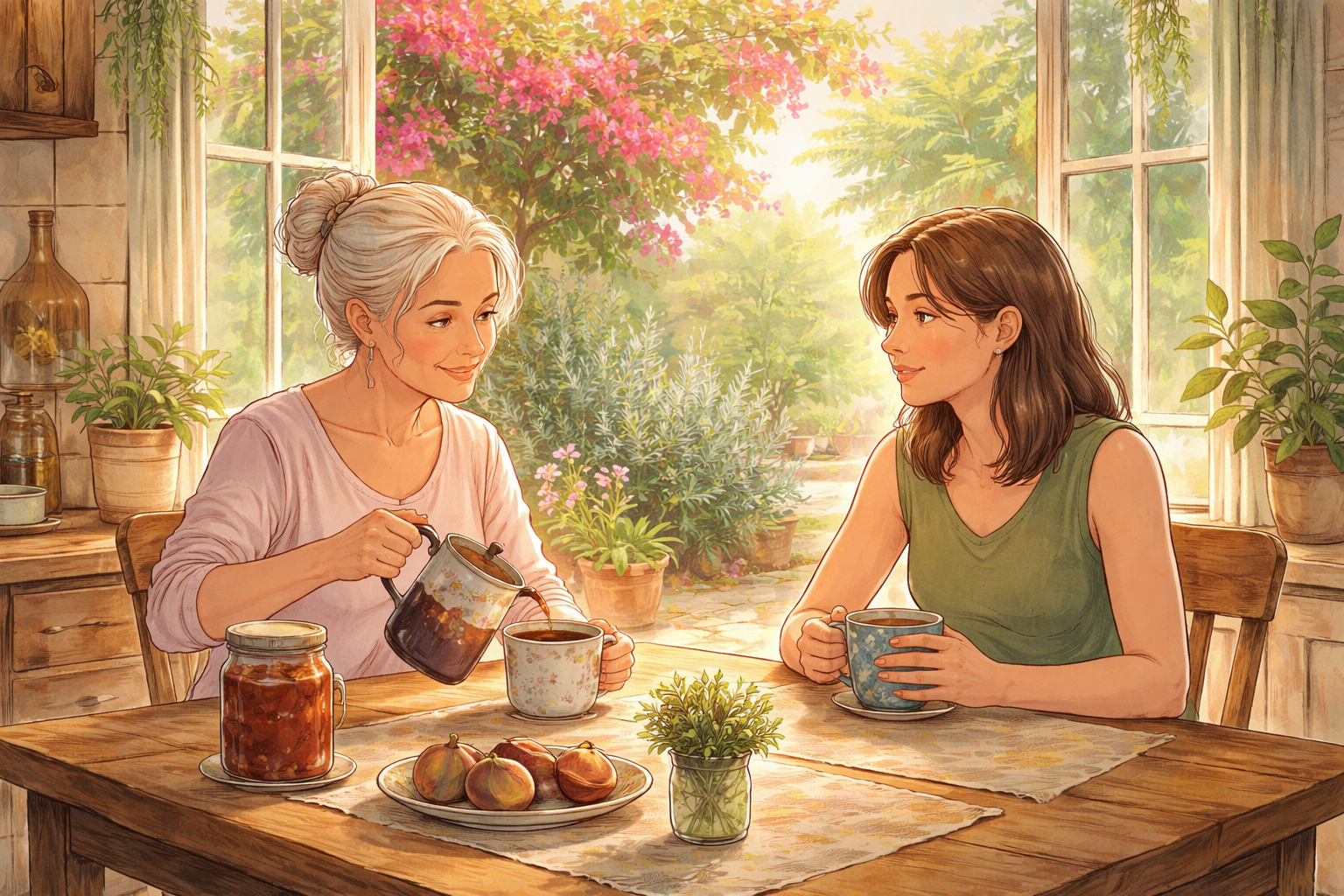

Ángeles abrió la puerta como si el tiempo no tuviera filo. Traía el cabello completamente blanco recogido en un moño imperfecto que se aflojaba conforme avanzaba el día. Usaba una blusa de algodón y sandalias aun cuando no hacía calor. Olía ligeramente a crema de manos y hojas verdes, como si acabara de tocar plantas.

—Pasa —dijo, sin preguntar cuánto tiempo tenía.

La joven explicó rápido lo de los papeles, lo de la firma, lo del frasco. Mientras hablaba, revisaba el teléfono con el pulgar inquieto. Ángeles no comentó nada. Solo señaló la mesa de la cocina.

—Siéntate un momento.

Ella dudó. Miró la hora. Calculó cuánto “perdería” si se quedaba cinco minutos.

—¿Te molesta si abrimos? —preguntó Ángeles señalando las ventanas.

Afuera había un jardín pequeño que la joven nunca había mirado con atención. Bugambilias fucsias trepando la pared, romero creciendo desordenado, una higuera baja que parecía más arbusto que árbol.

Ángeles abrió las ventanas y el aire cambió de inmediato.

—Si no entra aire, las cosas se estancan —dijo, como si hablara del clima.

La joven vivía acelerada. Tenía 28 años y una agenda que parecía demostrar que su vida iba en serio. Trabajaba más horas de las que decía. Contestaba mensajes mientras cruzaba la calle. Escuchaba audios en velocidad 1.5 para “no perder tiempo”. Sentía que si se detenía demasiado, algo se le iba a escapar.

Ángeles no parecía estar esperando nada.

Sirvió café en tazas que no combinaban entre sí. Una tenía flores azules; otra, un borde dorado ya desgastado.

—Estas son las que más me gustan —dijo—. No hay que guardarlas para cuando venga alguien importante.

La frase no era solemne. Pero algo en ella se movió.

Esa fue la primera vez que la joven llegó con prisa y se fue con un ritmo distinto.

Después volvió. Con cualquier excusa. A devolver un recipiente. A preguntar cómo podar el romero sin que se volviera leñoso. A llevarle pan caliente un martes cualquiera.

Caminar con Ángeles era otra forma de existir. Ella se detenía frente a los árboles como si estuvieran pasando cosas decisivas. Tocaba la corteza de la higuera. Arrancaba una hoja de menta y la acercaba a la nariz de la joven.

—Respira.

Y la joven respiraba, como si fuera la primera vez que lo hacía sin apuro.

Un día, mientras regaban las plantas, preguntó sin pensarlo:

—¿Hay algo que todavía estés esperando?

Ángeles dejó la manguera en el suelo. El agua siguió corriendo unos segundos antes de que la cerrara.

—Siempre hay algo que una espera —respondió—. Pero aprendí que no conviene vivir en pausa.

No explicó más.

La joven quiso preguntar qué había esperado ella. Si alguien regresó. Si algo no sucedió. Si hubo planes que no llegaron. Pero no lo hizo. No hacía falta saber la historia completa para entender el aprendizaje.

Ángeles no parecía una mujer resignada. Tampoco una mujer amarga. Era alguien que había decidido no postergar el placer mínimo.

Usaba la vajilla bonita cualquier martes.

Se ponía aretes incluso para ir al mercado.

Preparaba postres sin invitados.

Llamaba a sus amigas sin motivo específico.

No esperaba que algo faltara para valorar lo que tenía.

Un jueves cualquiera, mientras pelaban higos en la cocina, Ángeles dijo:

—Lo único que sí tenemos es el rato que estamos aquí. Lo demás es conjetura.

La palabra quedó suspendida junto con el olor dulce del higo abierto.

La joven pensó en todas las veces que había dicho “cuando termine este proyecto”, “cuando tenga más estabilidad”, “cuando haya más tiempo”. Pensó en la versión futura de sí misma que parecía siempre más libre, más lista para disfrutar. Esa versión que justificaba postergar llamadas, cenas, abrazos, descansos.

Pero esa versión nunca llegaba.

Con Ángeles, el tiempo no se llenaba de productividad. Se llenaba de presencia. De manos sucias de tierra. De conversaciones sin reloj. De silencios que no exigían entretenimiento.

Un día se dio cuenta de que ya no revisaba el celular mientras caminaban. De que el café sabía distinto cuando no era un trámite. De que podía quedarse sentada sin sentir culpa por no estar “haciendo algo”.

No cambió de vida. No se volvió radical. Solo empezó a hacer gestos pequeños y, por eso mismo, enormes: usar su vestido favorito un lunes cualquiera. Cancelar una reunión innecesaria para quedarse más tiempo en el jardín. Decir “quédate un rato más” sin mirar la hora.

Empezó a entender algo que nadie le había enseñado con claridad: la ternura no es debilidad. Es resistencia.

En un mundo que exige rendimiento constante, elegir quedarse conversando es un acto casi revolucionario. En un tiempo que empuja a acumular, detenerse a oler la menta es una forma de desobediencia suave.

La higuera siguió dando frutos cada temporada. Las bugambilias se secaban y volvían a florecer. El romero crecía aunque nadie lo vigilara demasiado.

A veces la joven pensaba que, cuando Ángeles ya no estuviera, el jardín seguiría ahí. Y entendía que la naturaleza no vive en espera. Florece cuando puede. Se seca cuando toca. No guarda la luz para después.

Y ella empezó a sospechar que tal vez nosotros tampoco estamos diseñados para vivir aplazando el disfrute. Que quizá estamos hechos para el sol de la tarde, para el café servido en la taza favorita aunque no haya invitados, para el gesto de abrir las ventanas sin razón urgente.

El rato que estamos aquí.

Juntas.

Eso es lo único que sí.

Lo demás, casi siempre, puede esperar.